第三次世界大戦はすでに始まっている

「第三次世界大戦はすでに始まっている」。そんな刺激的な見出し思わず引き寄せられてしまった。『シュピーゲル』誌がヌリエル・ルビーニにインタビューした記事を紹介する。何気なく語られているが、ひょっとしたら、どれも心の底にとどめておくべきことかもしれない。

ルビーニは、2008年のリーマンショックやコロナ危機の初期にグローバル経済の崩壊を予言した世界的に著名な経済学者。ペシミストで有名らしい、今度の悲観論は正しいかどうか。

"World War III Has Already Effectively Begun"

Interview Conducted By Tim Bartz und David Böcking

28.10.2022, 13.53 Uhr

https://www.spiegel.de/international/business/star-economist-roubini-on-the-global-crises-world-war-iii-has-already-effectively-begun-a-fd3126eb-4dd4-42fc-889e-27e4165f6702

「 第三次世界大戦はすでに始まっている

DER SPIEGEL:ルビーニ教授、あなたは「破滅博士(Dr. Doom)」というあだ名が好きではなく、「リアリスト博士」と呼ばれたいと思っているとのこと。しかし、新著で、あなたは、私たちの未来を危険にさらす「10 の巨大脅威」について描写しています。それ以上に暗い話はないでしょう。

Roubini : 私が書いている脅威は現実のものです-誰もそれを否定しないでしょう。私は1960年代から1970年代にかけてイタリアで育ちました。当時、私は大国間の戦争や核の冬について心配したことはありませんでした.ソ連と西側の間に緊張緩和がありましたからね。気候変動や世界的なパンデミックという言葉は耳にしたこともなかった。そして、ロボットがほとんどの仕事を奪うことについて心配する者もいなかった。貿易やグローバル化はより自由になっていたし、完璧ではないにしても安定した民主主義に暮らしていました。債務は非常に少なく、国民は過度に高齢化しておらず、年金や医療制度の借入金からの負債もなかった。それが私が育った世界です。それが、今や、今あげたすべてのことについて私は心配しなければならない - 誰もが心配しています。

DER SPIEGEL: でもみんな心配などしてますか? あなたの言葉は、荒野で叫んでいる声のように聞こえますが。

Roubini : IMFの会議でワシントンにいたときのことです。経済史家のニール・ファーガソンは、そこでのスピーチで、1940年代のような戦争ではなく、1970年代のような経済危機で済むならばラッキーだろうと語った。国家安全保障問題担当顧問たちは、NATOがロシアとウクライナの間の戦争に巻き込まれたり、イランとイスラエルが衝突の道を進んでいることに懸念を示していました。そして今朝、バイデン政権は中国が遅かれ早かれ台湾を攻撃すると想定しているという記事を読みました。正に言えば、第三次世界大戦は事実上すでに始まっています、ウクライナとサイバースペース上では確かにそうでしょう。

DER SPIEGEL: 政治家たちは大きな危機の多くが同時に生じていることに参ってしまっているように見えます。どの危機に優先して取り組むべきでしょうか?

Roubini : もちろん、政治家はイランやイスラエルや中国のことを考える前に、ロシアやウクライナのことを考えなければならない。しかし、政策立案者はインフレと景気後退、つまりスタグフレーションについても考えるべきです。ユーロ圏はすでに景気後退に陥っており、それは長くひどいものになると思います。イギリスはさらにひどい。パンデミックは封じ込められたように見えますが、新しいコロナの亜種がやがて出現するかもしれない。そして気候変動は、スローモーションのようであはあるが速度を速めつつある災難です。私の著書で述べている10 の脅威のそれぞれについて、遠い将来ではなく、今このときに起こりつつある10の実例を挙げることができます。気候変動に関する実例がいいですか?

DER SPIEGEL:そうしたいならばどうぞ。

Roubini : この夏、米国を含む世界中で干ばつが発生しました。ラスベガスの近くでは干ばつがひどく、1950 年代のギャングの死体が干上がった湖に姿を現したほどです。カリフォルニア州では、農業従事者が水利権を販売していますが、それはどんな作物を育てるよりも儲かるからです。そしてフロリダでは、海岸沿いの家屋に対して保険に加入することはできなくなりました。アメリカ人の半分は、最終的には、中西部またはカナダに移住する必要があるでしょう。それは科学であって、たんなる憶測ではないのです。

DER SPIEGEL: あなたが述べるもう一つの脅威は、大陸における米軍のプレゼンスを危険にさらさないために、中国とのビジネス関係を制限するよう米国がヨーロッパに圧力をかけるかもしれないというものです。そのシナリオはどのくらい先の話ですか?

Roubini : それはすでに起こっています。米国は、AI、量子コンピューティング、軍事用途のために半導体を中国企業に輸出することを禁止する新しい法案を可決しました。ヨーロッパの人々は、米国とも中国とも取引を続けたいと考えているでしょうが、国家安全保障上の問題からそれはできなくなるでしょう。貿易、金融、テクノロジー、インターネット: すべてが二つに分裂することになります。

DER SPIEGEL: ドイツでは今、ハンブルク港の一部を中国の国有企業コスコに売却すべきかどうかで論争が起きています。あなたならどうアドバイスしますか?

Roubini : このような取引の目的何か考える必要があります。ドイツはすでにロシアのエネルギーに依存することで大きな過ちを犯しました。中国はもちろん、ドイツの港を軍事的に占領するつもりはないでしょう。アジアやアフリカではありうるかもしれませんが。でも、この種の協定を進める経済的論拠があるとすれば、それは、中国におけるヨーロッパの工場が接収されならば逆襲できる、ということにしかないでしょう。そうでなければ、あまり賢い考えではない。

DER SPIEGEL: あなたは、ロシアと中国がドルとSWIFTシステムに代わるシステムを構築しようとしていると警告しています。しかし、両国はこれまでのところ失敗していますね。

Roubini : 決済システムだけの問題ではありません。中国は、スパイに使用できる補助金付きの5G技術を世界中で販売しています。私は、アフリカのある国の大統領に、5Gテクノロジーを西側ではなく中国から手に入れる理由を尋ねました。彼は私に、われわれは小国なので、どっちみちスパイ活動の対象になるでしょう、それなら、中国の技術を採用したほうがいい、なぜなら安いのだから、と。中国は、世界の多くの地域で経済、金融、貿易の力を拡大しています。

DER SPIEGEL: しかし、人民元は、長期的に見て、本当にドルに取って代わるのでしょうか?

Roubini : 時間はかかりますが、中国人は長期的にものを考えるのが得意です。彼らはサウジに対して、石油の価格を人民元で設定し、人民元で支払えるように提案しました。中国には世界のどこよりも洗練された支払いシステムがあります。アリペイとWeChatペイは、毎日 10 億の中国人が数十億件の取引に使用しています。パリのルイ ヴィトンではWeChatペイで買い物をすることができます。

DER SPIEGEL: 1970年代には、エネルギー危機もあったし、高インフレと成長の停滞、いわゆるスタグフレーションもありました。それと似たようなことを今われわれは経験しているのでしょうか?

Roubini: 今日はもっとひどいです。当時は今日ほど多くの公的債務や民間債務がありませんでした. 中央銀行が今、インフレに対抗するために金利を引き上げると、多くの「ゾンビ」企業、金融仲介業、政府機関が倒産することになります。その上、石油危機は少数の地政学的ショックによって引き起こされましたが、今日はさらに多くのショックがあることが考えられます。台湾に対する中国の攻撃の影響を想像してみてください。台湾は、世界の全半導体の50%を生産しているし、ハイエンド半導体に至っては80%です。台湾が攻撃されたらそのショックは全世界に及びます。今日、私たちは石油よりも半導体に依存しているからです。

DER SPIEGEL: あなたは各国中央銀行の面々と彼らの金融緩和策に非常に批判的です。最近まともな中央銀行はありますか?

Roubini : どっちに転んでも、ひどい結果になるでしょう。高い政策金利でインフレと戦って、実体経済と金融市場にとってハードランディングを引き起こすか、弱気になって見て見ぬふりをして金利を引き上げないなら、インフレは上昇し続けます。イングランド銀行がすでに行ったように、FRBとECBは見て見ぬふりをするのではないかと私は思います。

DER SPIEGEL: 他方で、インフレ率が高いと債務が吹き飛ぶので、有益かもしれないという考え方もできますが。

Roubini: たしかにそうですが、新たな債務ももっと高くなりますからね。インフレが上昇すると、貸し手はより高い金利を課すことになります。一例をあげると、インフレ率が 2% から 6% になった場合、同じ利子を維持するには、米国債の金利は4% から 8% に上昇しなければならないし、住宅ローンやビジネスローンの民間借入コストはさらに高くなります。このことは、安全と考えられている国債よりもはるかに高い金利を提供しなければならないため、多くの企業にとって非常に高くつくことになります。現在、私たちは非常に多くの債務を抱えているため、こうなれば、経済、金融、財政の完全な崩壊を引き起こしかねない。これでもまだワイマール共和国のようなハイパーインフレではないのです、一桁のインフレにすぎないのです。

DER SPIEGEL: あなたが本で述べている最重要のリスクは気候変動です。気候災害の起こりうる結果を考えると、債務の増加は二次的なことではないでしょうか?

Roubini : 巨大な脅威はすべて関連し合っているため、すべてを同時に心配しなくてはなりません。一例をあげると、現在、経済を縮小させずに CO2 排出量を大幅に削減する方法はありません。2020 年は過去 60 年間で最悪の不況でしたが、温室効果ガスの排出量は 9% しか減少しませんでした。しかし、力強い経済成長がなければ、債務問題を解決することはできません。したがって、私たちは排出なしで成長する方法を見つけなければなりません。

DER SPIEGEL: これらの並行した危機を考えると、中国やロシアのような権威主義システムに対して民主主義が生き残る可能性はどのくらいだと思いますか?

Roubini: 気がかりです。大きなショックが起こると、民主主義国は脆弱になります。そんなとき必ずや、マッチョな男が現れて「俺が国を救う」と言って、すべてを外国人のせいにするものです。それこそプーチンがウクライナに対してしたことです。来年、エルドアン大統領はギリシャに対して同じことを行い、危機を作りだそうとするかもしれません。そうしないと選挙に負けるかもしれませんからね。ドナルド-トランプが再び出馬して選挙に負けようものなら、今度こそ公然と白人至上主義者に国会議事堂を襲撃するよう呼びかけるかもしれない。米国で暴力と本当の内戦が見られるかもしれない。ドイツでは、今のところ状況は比較的良好に見えます。しかし、経済的にうまくいかず、右翼の野党に投票する人が増えたらどうなるでしょう?

DER SPIEGEL:あなたは災難の予言者としてだけでなく、大のパーティー好きとしても有名になりました。最近でもパーティー気分なんですか?

Roubini : 私はこれまでもつねに、社会的イベントだけでなく、アートやカルチャーや書物についてのサロンを主催してきました。パンデミックの間、私は自分のユダヤ人としてのルーツを再発見したのです. 今日でも、素敵なセレモニーと生演奏のある安息日のディナーに 20人もの人を招待したいくらいです。私が深刻な質問をし、全員が答えなければならないイベントを開催しますよ。おしゃべりではなく、人生と世界全体についての深い会話です。人生は楽しむべきですが、世界を救うために少しは行動するべきです。

DER SPIEGEL:というと?

Roubini : 私たちが排出する二酸化炭素の総量は大きすぎます。温室効果ガス排出量全体のかなりの部分は牧畜に由来します。だから私はペスカタリアン (鳥獣の肉は避けるが魚は避けずに食べる、という立場を取る人々を指す)になり、鶏肉を含む肉を食べないようにしました。

DER SPIEGEL:あなたは,一年のうち4分の3を旅行に費やしていたことで有名でしたが。

Roubini : 今でも年中旅行をしてますよ。でも一つだけ言っておくと、私はニューヨークが大好きなのです。パンデミックの間、私は、他の多くの人のように、ハンプトンズやマイアミに避難しませんでした。 私はここにとどまり、、Black Lives Matter のデモを見たり、ホームレスを支援するボランティアをしたりしました。仕事と収入を失い、家賃を払えなくなった多くのアーティストの友人の苦労を毎日目にしました。もしニューヨークをまたハリケーン・サンディが襲って、暴力と混乱を生み出すことになるかもしれないとなっても、私はとどまるでしょう。われわれは、 ありのままの世界と向き合わなければならないのです。たとえ核兵器使用の恐れがあろうともね。そうなれば、最初の核爆弾がニューヨークに落ちても、次の爆弾はモスクワに落ちるでしょうからね。

」(おわり)。

ルビーニは、2008年のリーマンショックやコロナ危機の初期にグローバル経済の崩壊を予言した世界的に著名な経済学者。ペシミストで有名らしい、今度の悲観論は正しいかどうか。

"World War III Has Already Effectively Begun"

Interview Conducted By Tim Bartz und David Böcking

28.10.2022, 13.53 Uhr

https://www.spiegel.de/international/business/star-economist-roubini-on-the-global-crises-world-war-iii-has-already-effectively-begun-a-fd3126eb-4dd4-42fc-889e-27e4165f6702

「 第三次世界大戦はすでに始まっている

DER SPIEGEL:ルビーニ教授、あなたは「破滅博士(Dr. Doom)」というあだ名が好きではなく、「リアリスト博士」と呼ばれたいと思っているとのこと。しかし、新著で、あなたは、私たちの未来を危険にさらす「10 の巨大脅威」について描写しています。それ以上に暗い話はないでしょう。

Roubini : 私が書いている脅威は現実のものです-誰もそれを否定しないでしょう。私は1960年代から1970年代にかけてイタリアで育ちました。当時、私は大国間の戦争や核の冬について心配したことはありませんでした.ソ連と西側の間に緊張緩和がありましたからね。気候変動や世界的なパンデミックという言葉は耳にしたこともなかった。そして、ロボットがほとんどの仕事を奪うことについて心配する者もいなかった。貿易やグローバル化はより自由になっていたし、完璧ではないにしても安定した民主主義に暮らしていました。債務は非常に少なく、国民は過度に高齢化しておらず、年金や医療制度の借入金からの負債もなかった。それが私が育った世界です。それが、今や、今あげたすべてのことについて私は心配しなければならない - 誰もが心配しています。

DER SPIEGEL: でもみんな心配などしてますか? あなたの言葉は、荒野で叫んでいる声のように聞こえますが。

Roubini : IMFの会議でワシントンにいたときのことです。経済史家のニール・ファーガソンは、そこでのスピーチで、1940年代のような戦争ではなく、1970年代のような経済危機で済むならばラッキーだろうと語った。国家安全保障問題担当顧問たちは、NATOがロシアとウクライナの間の戦争に巻き込まれたり、イランとイスラエルが衝突の道を進んでいることに懸念を示していました。そして今朝、バイデン政権は中国が遅かれ早かれ台湾を攻撃すると想定しているという記事を読みました。正に言えば、第三次世界大戦は事実上すでに始まっています、ウクライナとサイバースペース上では確かにそうでしょう。

DER SPIEGEL: 政治家たちは大きな危機の多くが同時に生じていることに参ってしまっているように見えます。どの危機に優先して取り組むべきでしょうか?

Roubini : もちろん、政治家はイランやイスラエルや中国のことを考える前に、ロシアやウクライナのことを考えなければならない。しかし、政策立案者はインフレと景気後退、つまりスタグフレーションについても考えるべきです。ユーロ圏はすでに景気後退に陥っており、それは長くひどいものになると思います。イギリスはさらにひどい。パンデミックは封じ込められたように見えますが、新しいコロナの亜種がやがて出現するかもしれない。そして気候変動は、スローモーションのようであはあるが速度を速めつつある災難です。私の著書で述べている10 の脅威のそれぞれについて、遠い将来ではなく、今このときに起こりつつある10の実例を挙げることができます。気候変動に関する実例がいいですか?

DER SPIEGEL:そうしたいならばどうぞ。

Roubini : この夏、米国を含む世界中で干ばつが発生しました。ラスベガスの近くでは干ばつがひどく、1950 年代のギャングの死体が干上がった湖に姿を現したほどです。カリフォルニア州では、農業従事者が水利権を販売していますが、それはどんな作物を育てるよりも儲かるからです。そしてフロリダでは、海岸沿いの家屋に対して保険に加入することはできなくなりました。アメリカ人の半分は、最終的には、中西部またはカナダに移住する必要があるでしょう。それは科学であって、たんなる憶測ではないのです。

DER SPIEGEL: あなたが述べるもう一つの脅威は、大陸における米軍のプレゼンスを危険にさらさないために、中国とのビジネス関係を制限するよう米国がヨーロッパに圧力をかけるかもしれないというものです。そのシナリオはどのくらい先の話ですか?

Roubini : それはすでに起こっています。米国は、AI、量子コンピューティング、軍事用途のために半導体を中国企業に輸出することを禁止する新しい法案を可決しました。ヨーロッパの人々は、米国とも中国とも取引を続けたいと考えているでしょうが、国家安全保障上の問題からそれはできなくなるでしょう。貿易、金融、テクノロジー、インターネット: すべてが二つに分裂することになります。

DER SPIEGEL: ドイツでは今、ハンブルク港の一部を中国の国有企業コスコに売却すべきかどうかで論争が起きています。あなたならどうアドバイスしますか?

Roubini : このような取引の目的何か考える必要があります。ドイツはすでにロシアのエネルギーに依存することで大きな過ちを犯しました。中国はもちろん、ドイツの港を軍事的に占領するつもりはないでしょう。アジアやアフリカではありうるかもしれませんが。でも、この種の協定を進める経済的論拠があるとすれば、それは、中国におけるヨーロッパの工場が接収されならば逆襲できる、ということにしかないでしょう。そうでなければ、あまり賢い考えではない。

DER SPIEGEL: あなたは、ロシアと中国がドルとSWIFTシステムに代わるシステムを構築しようとしていると警告しています。しかし、両国はこれまでのところ失敗していますね。

Roubini : 決済システムだけの問題ではありません。中国は、スパイに使用できる補助金付きの5G技術を世界中で販売しています。私は、アフリカのある国の大統領に、5Gテクノロジーを西側ではなく中国から手に入れる理由を尋ねました。彼は私に、われわれは小国なので、どっちみちスパイ活動の対象になるでしょう、それなら、中国の技術を採用したほうがいい、なぜなら安いのだから、と。中国は、世界の多くの地域で経済、金融、貿易の力を拡大しています。

DER SPIEGEL: しかし、人民元は、長期的に見て、本当にドルに取って代わるのでしょうか?

Roubini : 時間はかかりますが、中国人は長期的にものを考えるのが得意です。彼らはサウジに対して、石油の価格を人民元で設定し、人民元で支払えるように提案しました。中国には世界のどこよりも洗練された支払いシステムがあります。アリペイとWeChatペイは、毎日 10 億の中国人が数十億件の取引に使用しています。パリのルイ ヴィトンではWeChatペイで買い物をすることができます。

DER SPIEGEL: 1970年代には、エネルギー危機もあったし、高インフレと成長の停滞、いわゆるスタグフレーションもありました。それと似たようなことを今われわれは経験しているのでしょうか?

Roubini: 今日はもっとひどいです。当時は今日ほど多くの公的債務や民間債務がありませんでした. 中央銀行が今、インフレに対抗するために金利を引き上げると、多くの「ゾンビ」企業、金融仲介業、政府機関が倒産することになります。その上、石油危機は少数の地政学的ショックによって引き起こされましたが、今日はさらに多くのショックがあることが考えられます。台湾に対する中国の攻撃の影響を想像してみてください。台湾は、世界の全半導体の50%を生産しているし、ハイエンド半導体に至っては80%です。台湾が攻撃されたらそのショックは全世界に及びます。今日、私たちは石油よりも半導体に依存しているからです。

DER SPIEGEL: あなたは各国中央銀行の面々と彼らの金融緩和策に非常に批判的です。最近まともな中央銀行はありますか?

Roubini : どっちに転んでも、ひどい結果になるでしょう。高い政策金利でインフレと戦って、実体経済と金融市場にとってハードランディングを引き起こすか、弱気になって見て見ぬふりをして金利を引き上げないなら、インフレは上昇し続けます。イングランド銀行がすでに行ったように、FRBとECBは見て見ぬふりをするのではないかと私は思います。

DER SPIEGEL: 他方で、インフレ率が高いと債務が吹き飛ぶので、有益かもしれないという考え方もできますが。

Roubini: たしかにそうですが、新たな債務ももっと高くなりますからね。インフレが上昇すると、貸し手はより高い金利を課すことになります。一例をあげると、インフレ率が 2% から 6% になった場合、同じ利子を維持するには、米国債の金利は4% から 8% に上昇しなければならないし、住宅ローンやビジネスローンの民間借入コストはさらに高くなります。このことは、安全と考えられている国債よりもはるかに高い金利を提供しなければならないため、多くの企業にとって非常に高くつくことになります。現在、私たちは非常に多くの債務を抱えているため、こうなれば、経済、金融、財政の完全な崩壊を引き起こしかねない。これでもまだワイマール共和国のようなハイパーインフレではないのです、一桁のインフレにすぎないのです。

DER SPIEGEL: あなたが本で述べている最重要のリスクは気候変動です。気候災害の起こりうる結果を考えると、債務の増加は二次的なことではないでしょうか?

Roubini : 巨大な脅威はすべて関連し合っているため、すべてを同時に心配しなくてはなりません。一例をあげると、現在、経済を縮小させずに CO2 排出量を大幅に削減する方法はありません。2020 年は過去 60 年間で最悪の不況でしたが、温室効果ガスの排出量は 9% しか減少しませんでした。しかし、力強い経済成長がなければ、債務問題を解決することはできません。したがって、私たちは排出なしで成長する方法を見つけなければなりません。

DER SPIEGEL: これらの並行した危機を考えると、中国やロシアのような権威主義システムに対して民主主義が生き残る可能性はどのくらいだと思いますか?

Roubini: 気がかりです。大きなショックが起こると、民主主義国は脆弱になります。そんなとき必ずや、マッチョな男が現れて「俺が国を救う」と言って、すべてを外国人のせいにするものです。それこそプーチンがウクライナに対してしたことです。来年、エルドアン大統領はギリシャに対して同じことを行い、危機を作りだそうとするかもしれません。そうしないと選挙に負けるかもしれませんからね。ドナルド-トランプが再び出馬して選挙に負けようものなら、今度こそ公然と白人至上主義者に国会議事堂を襲撃するよう呼びかけるかもしれない。米国で暴力と本当の内戦が見られるかもしれない。ドイツでは、今のところ状況は比較的良好に見えます。しかし、経済的にうまくいかず、右翼の野党に投票する人が増えたらどうなるでしょう?

DER SPIEGEL:あなたは災難の予言者としてだけでなく、大のパーティー好きとしても有名になりました。最近でもパーティー気分なんですか?

Roubini : 私はこれまでもつねに、社会的イベントだけでなく、アートやカルチャーや書物についてのサロンを主催してきました。パンデミックの間、私は自分のユダヤ人としてのルーツを再発見したのです. 今日でも、素敵なセレモニーと生演奏のある安息日のディナーに 20人もの人を招待したいくらいです。私が深刻な質問をし、全員が答えなければならないイベントを開催しますよ。おしゃべりではなく、人生と世界全体についての深い会話です。人生は楽しむべきですが、世界を救うために少しは行動するべきです。

DER SPIEGEL:というと?

Roubini : 私たちが排出する二酸化炭素の総量は大きすぎます。温室効果ガス排出量全体のかなりの部分は牧畜に由来します。だから私はペスカタリアン (鳥獣の肉は避けるが魚は避けずに食べる、という立場を取る人々を指す)になり、鶏肉を含む肉を食べないようにしました。

DER SPIEGEL:あなたは,一年のうち4分の3を旅行に費やしていたことで有名でしたが。

Roubini : 今でも年中旅行をしてますよ。でも一つだけ言っておくと、私はニューヨークが大好きなのです。パンデミックの間、私は、他の多くの人のように、ハンプトンズやマイアミに避難しませんでした。 私はここにとどまり、、Black Lives Matter のデモを見たり、ホームレスを支援するボランティアをしたりしました。仕事と収入を失い、家賃を払えなくなった多くのアーティストの友人の苦労を毎日目にしました。もしニューヨークをまたハリケーン・サンディが襲って、暴力と混乱を生み出すことになるかもしれないとなっても、私はとどまるでしょう。われわれは、 ありのままの世界と向き合わなければならないのです。たとえ核兵器使用の恐れがあろうともね。そうなれば、最初の核爆弾がニューヨークに落ちても、次の爆弾はモスクワに落ちるでしょうからね。

」(おわり)。

2022-11-06 00:51

コメント(0)

奴隷制の年代記

ドイツを代表する雑誌『シュピーゲル』が、なぜか今年になって、奴隷制をテーマにした特集号を出した。あの「ブラック・ライブズ・マター」や、それに付随する差別の歴史の見直しという機運の影響だろうか? 私も思うところあって、最近になって、奴隷制に興味を持ち始めた経緯があるので、少し読んでみた。ドイツの雑誌だから、ドイツがどれほど奴隷制に関りをもったかという点に重点が置かれているものの、それなりに面白い。ともあれ、年代記を紹介したい。

Sklaverei – der Mensch als Ware

19.09.2022, 18.00 Uhr • aus SPIEGEL Geschichte 5/2022

https://www.spiegel.de/geschichte/sklaverei-der-mensch-als-ware-chronik-a-660b8bc8-0002-0001-0000-000206671383?context=issue

「 奴隷制 - 商品としての人間

紀元前一万年以降

定住と耕作のために、労働力の所有が価値あるものとなる。

紛争で敗れた者は奴隷化され下男となり、女性と子供は所有物として召使となった。

紀元前4000年以降

都市文化が成立し、新たな奴隷制を伴うようになる。建築計画のために労働奴隷が必要とされるようになった。筋力が、豊かさを創造するエネルギー源となった。

(奴隷の贈与を証言するシュメールの粘土版 )

)

文書の証言が示すところによると、古代ギリシアには私的な家に属する奴隷も国家に属する奴隷もいた(アテナイ)。紀元前100年以降はローマにもいたことが判っている。人間は商品として扱われた。アリストテレスは奴隷制を理論的に基礎づける書物を著している。

紀元前73年

スパルタクスという奴隷が剣闘士の養成所の残酷さに対して反乱を起こす。この暴動は、数万の奴隷と貧農による対ローマ戦争に発展したが、おびただしい流血の末に鎮圧された。

7世紀以降

サハラでの奴隷売買: アラブの商人たちが、人間の売買を、地方の中間業者も交えた輸出入の業務として商業化する。奴隷経済が成立する。

8・9世紀

フランク人がヨーロッパ中で戦闘や略奪行為を働き、おもにスラブ人を奴隷化し、ビザンチンやイスラム教徒の顧客に売却した。

9世紀から12世紀

ヴァイキングが北西ヨーロッパ一帯で略奪行為を行い、奴隷商人の地位に躍り出る。

13世紀

ヴェネチア、ジェノバ、パレルモといったイタリアの諸都市が、東ヨーロッパや中央アジアの奴隷をイスラム教徒やキリスト教徒に販売する活気ある交易センターに発展する。

1400年代

1444

ポルトガル人が、ラゴスで、初めての奴隷オークションを開催し235人のアフリカ人を売買する。ポルトガルは奴隷売買を収益性の高い商売に発展させ、それが全ヨーロッパにいきわたる。

1452

ローマ教皇ニコラウス五世は教皇勅書「ドゥム・ディウェルサス(Dum Diversas)」で異教徒を隷属化することを許可する - 彼が念頭に置いていたのは地中海のイスラム教徒だった。

1455

ローマ教皇ニコラウス五世は続けて教皇勅書「ロマーヌス・ポンティフェクス(Romanus Pontifex)」を発し、ポルトガル王アルフォンス五世とその後継、およびエンリケ航海王子に、キリスト教の敵を「未来永劫にわたって奴隷にすること」を許可する。

(16世紀のポルトガルの奴隷船 )

)

1493

三度にわたる教皇勅書において、アレクサンドル六世は、スぺインとポルトガルに、新世界の獲得権を認める。ほとんど財産を没収された現地民はキリスト教徒にされるべきだと。

15世紀から19世紀まで

約1100万のアフリカ人が故郷から北米・南米に連れ去られた。その多く - 553万人 - はブラジルに運ばれた。

1500年代

1530年から1780年まで

北アフリカの海賊が、概算で数十万ものヨーロッパ人を、今日のモロッコ、チュニジア、アルジェリア、リビアに連れ去った。スペインの著述家ミゲル・デ・セルヴァンテスは、1575年からアルジェリアで奴隷として働かねばならず、金銭的に自由の身になれたのはようやく5年後のことだった。

( ミゲル・デ・セルヴァンテス )

)

1537年

ローマ教皇パウルス三世は教皇勅書「スブリミス・デウス(Sublimis Deus)」で、アメリカの原住民を「奴隷状態に転化させること」を禁じた。彼らは、その代わり、キリスト教徒にされるべきだとした。

1600年

フッガー家の銅貨が奴隷売買の支払い手段となり、フッガー家の財政状態を向上させた。ヴェルザー家は南アメリカに植民地を創設し原住民を奴隷化した。

1682年

ブランデンブルク・アフリカ会社が、ブランデンブルクの国旗のもとで奴隷貿易にのり出す。この事業は1711年に、腐敗、放漫経営、強大な競合相手のゆえに失敗に終わる。

1685年

フランス国王ルイ14世は、奴隷との関わりを定めた「黒人法(Code Noir)」を発布(1848年まで有効だった)。この法は奴隷をフランスの臣民と定めたが、武器の携行は禁じ、集会や法廷への立ち入りも認めなかった。それでも、同法は、奴隷を鞭打ったり不法に殺害する所有者に対する罰則を盛り込んでいた。

1695年

ブラジルのパルマレスでは逃亡奴隷が土地を開拓し、約2万人が暮らしていた。彼らは、数十年生存していたが、制圧・殺害された。

1700年代

1780年頃

奴隷売買に対する抗議活動が起こる。ドイツ語圏では奴隷所有は法的に規制されていなかった - たいていは見て見ぬふりという扱いだったが、貴族や上流市民の家庭では日常的に行われていた。ただし、奴隷所有と呼ばれなかっただけである。

(「人間は自由に生まれたが、いたる所で鎖につながれている」(ジャン・ジャック・ルソー『社会契約論』1762)

18・19世紀

ドイツ人の商人や企業家も大西洋の向こう側の奴隷システムで利益を上げ、それが労働市場となって職人や専門家にも利益をもたらした。シュレジアの職人は、プランテーションの奴隷たちが着る衣服の原料であるリンネルを輸出した。

(1823年アンティグアの砂糖プランテーションで働く奴隷たち )

)

1783年

奴隷船ゾング号で起きた出来事をめぐる訴訟と、溺死した奴隷に対する保険金の賠償は、奴隷廃止運動の先駆けとなった。

1788年

イギリスは、最初の「奴隷貿易法」で、奴隷の輸送に規制をかけた。奴隷船の船内での奴隷の数は1トン当たり1.67人に制限された。この措置により輸送中の死者数は減少した。

1789年

オラウダ・イクイアーノが自伝『オラウダ・イクイアーノあるいはアフリカ人グスタファス・ヴァッソー自身が書く彼の生涯の興味深い物語』を出版し奴隷船での移送の驚愕の事実を描く。

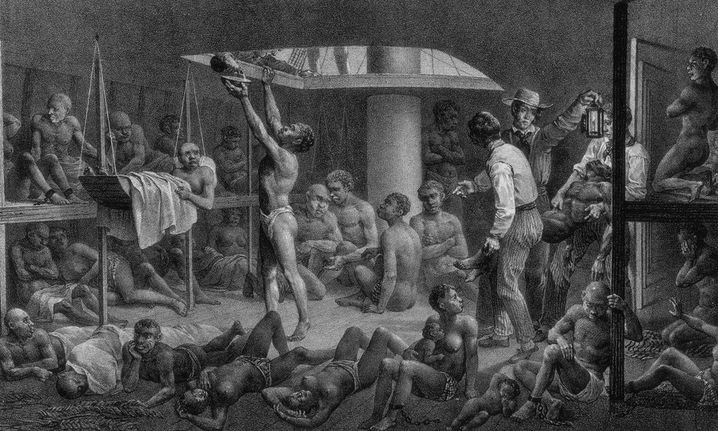

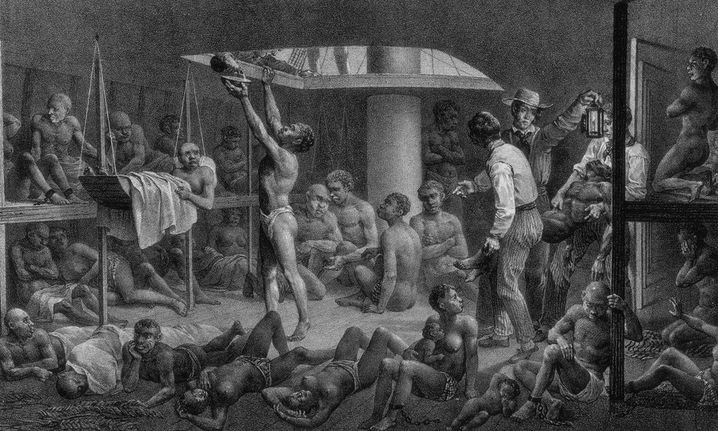

(ある船の船倉における奴隷たち 1800年頃 )

)

サント・ドミンゴで奴隷の反乱が勃発。植民地はフランスから決別し、1804年、独立した国家になる。それがハイチである。

(ドミニカにおける原住民の自由人 1758年頃 )

)

1792年

デンマークが奴隷売買を禁止する最初の国家となる。禁止法案の発議をしたのは、ドイツ系デンマーク人の政治家であり商人であり奴隷所有者でもあったハインリッヒ・エルンスト・フォン・シメルマン。この禁止法は、遅延行為に遭ったため、1803年になったようやく発効した。

1800年代

19世紀初頭

ドイツ諸州では農奴制の廃止は徐々にしか進まなかった。プロイセンで奴隷制が法的に禁止されたのは1857年になってからのである。

1807年

大英帝国は二番目の「奴隷貿易法」で奴隷売買を禁止したが、東インド会社に対しては例外が認められた。1833年に続く「奴隷廃止法」では、インドとセイロンをあらゆるイギリスの所有地での奴隷所有は、1834年8月1日までに廃止されなければならないと明記した。

1837年

ブレーメン政府は、奴隷売買を法的に罰則に処するものと定めた。それにもかかわらず、ブレーメンの商人は後になっても奴隷の商売に関わっていた。

1838年

北米カトリックのイエスズ会士は、自分たちが設立したジョージタウン大学を経営危機から守るために、奴隷を売却することにした。272人を売却して得た収益は115000ドルだった。

1839年

グレゴリウス16世は、教皇として初めて、明確かつ一般論という形で、いかなる奴隷制にも反対する声明を発した。

(「疑いもなく奴隷制は、これまでの人類に降りかかて来たあらゆる悪の中でも最大のものである」。アレクサンダー・フンボルト:1889年に発表された『キューバ島の政治的状態についての試論』)

1850年

リオ・デ・ジャネイロは世界で最大の奴隷貿易港である。その街には約20万人が暮らしていたが、その40パーセントは奴隷であった。

1857年

奴隷状態はプロイセンの領土内で法的に廃止された。

1861年から1865年まで

合衆国では、奴隷制の問題をめぐって、北部諸州と南部諸州が市民戦争に突入。戦争の終わりとともに奴隷制が廃止された。

(ヴァージニアにおける解放奴隷の集団 1865年頃 )

)

1884/85年

コンゴ会議でヨーロッパの大国がアフリカの広大な領土を植民地として分割した。彼らの言い分は、アフリカの内部にある奴隷制を終わらせ、アフリカ人をキリスト教徒に改宗させたいからというものだった。

1900年代

1901年から1904年まで

ドイツの植民地に対する政令として、奴隷を担保にすることが禁じられ、奴隷の新生児は自由人とするよう定められた。

1926年と1930年

国際連盟は、奴隷制及び奴隷売買を終わらせる「奴隷-協定」を締結。1930年には、国際労働機関(ILO)が、署名国に強制労働を終わらせるように義務づける「条約29」を締結。

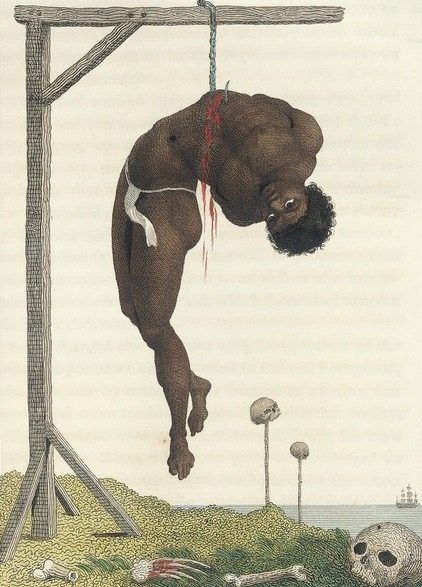

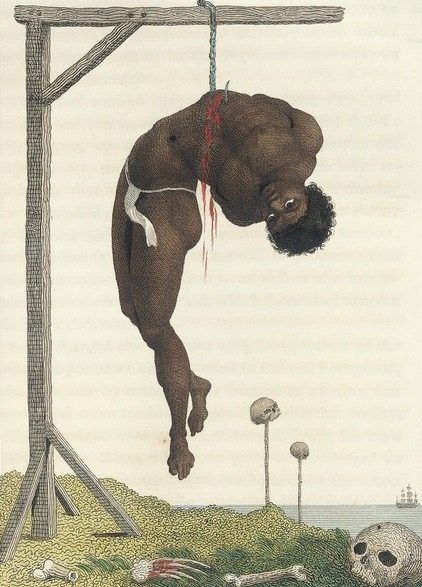

(オランダ領ギアナでフレームに吊るされる奴隷 )

)

1939年から1945年まで

第二次世界大戦ではとくにドイツと日本が大々的に強制労働を利用した。

1950

ヨーロッパ人権条約が、条項4で、奴隷制と強制労働の全般的禁止を明記。

1974年

国連人権委員会は強制売春を一種の奴隷労働として認定。

1992年

ヨハネ・パウロ二世は、アフリカ訪問の途上で、キリスト教徒のアフリカおよびアフリカ人に対するこれまでの関り方は「恥ずべきもの」だったと告白したが、教会の役割のことで謝罪することはなかった。

今日

2021年

イエスズ会は、奴隷の子孫と一億ドルで示談すると申し出た - 子孫たちの要求額は10億ドルだったのだが。2022年の8月までに教団が集めたのは総額の三分の一にすぎない。

今日

人権機関「ウォーク・フリー(Walk Free)」の「グローバル奴隷労働インデクス(Global Slavery Index)」は、2018年の最新の調査において、奴隷労働を強いられている人は世界全体で4030万人にのぼると試算している。そのうちの71%が女性で、2490万人が強制労働を強いられている。

」(おわり)

Sklaverei – der Mensch als Ware

19.09.2022, 18.00 Uhr • aus SPIEGEL Geschichte 5/2022

https://www.spiegel.de/geschichte/sklaverei-der-mensch-als-ware-chronik-a-660b8bc8-0002-0001-0000-000206671383?context=issue

「 奴隷制 - 商品としての人間

紀元前一万年以降

定住と耕作のために、労働力の所有が価値あるものとなる。

紛争で敗れた者は奴隷化され下男となり、女性と子供は所有物として召使となった。

紀元前4000年以降

都市文化が成立し、新たな奴隷制を伴うようになる。建築計画のために労働奴隷が必要とされるようになった。筋力が、豊かさを創造するエネルギー源となった。

(奴隷の贈与を証言するシュメールの粘土版

)

)文書の証言が示すところによると、古代ギリシアには私的な家に属する奴隷も国家に属する奴隷もいた(アテナイ)。紀元前100年以降はローマにもいたことが判っている。人間は商品として扱われた。アリストテレスは奴隷制を理論的に基礎づける書物を著している。

紀元前73年

スパルタクスという奴隷が剣闘士の養成所の残酷さに対して反乱を起こす。この暴動は、数万の奴隷と貧農による対ローマ戦争に発展したが、おびただしい流血の末に鎮圧された。

7世紀以降

サハラでの奴隷売買: アラブの商人たちが、人間の売買を、地方の中間業者も交えた輸出入の業務として商業化する。奴隷経済が成立する。

8・9世紀

フランク人がヨーロッパ中で戦闘や略奪行為を働き、おもにスラブ人を奴隷化し、ビザンチンやイスラム教徒の顧客に売却した。

9世紀から12世紀

ヴァイキングが北西ヨーロッパ一帯で略奪行為を行い、奴隷商人の地位に躍り出る。

13世紀

ヴェネチア、ジェノバ、パレルモといったイタリアの諸都市が、東ヨーロッパや中央アジアの奴隷をイスラム教徒やキリスト教徒に販売する活気ある交易センターに発展する。

1400年代

1444

ポルトガル人が、ラゴスで、初めての奴隷オークションを開催し235人のアフリカ人を売買する。ポルトガルは奴隷売買を収益性の高い商売に発展させ、それが全ヨーロッパにいきわたる。

1452

ローマ教皇ニコラウス五世は教皇勅書「ドゥム・ディウェルサス(Dum Diversas)」で異教徒を隷属化することを許可する - 彼が念頭に置いていたのは地中海のイスラム教徒だった。

1455

ローマ教皇ニコラウス五世は続けて教皇勅書「ロマーヌス・ポンティフェクス(Romanus Pontifex)」を発し、ポルトガル王アルフォンス五世とその後継、およびエンリケ航海王子に、キリスト教の敵を「未来永劫にわたって奴隷にすること」を許可する。

(16世紀のポルトガルの奴隷船

)

)1493

三度にわたる教皇勅書において、アレクサンドル六世は、スぺインとポルトガルに、新世界の獲得権を認める。ほとんど財産を没収された現地民はキリスト教徒にされるべきだと。

15世紀から19世紀まで

約1100万のアフリカ人が故郷から北米・南米に連れ去られた。その多く - 553万人 - はブラジルに運ばれた。

1500年代

1530年から1780年まで

北アフリカの海賊が、概算で数十万ものヨーロッパ人を、今日のモロッコ、チュニジア、アルジェリア、リビアに連れ去った。スペインの著述家ミゲル・デ・セルヴァンテスは、1575年からアルジェリアで奴隷として働かねばならず、金銭的に自由の身になれたのはようやく5年後のことだった。

( ミゲル・デ・セルヴァンテス

)

)1537年

ローマ教皇パウルス三世は教皇勅書「スブリミス・デウス(Sublimis Deus)」で、アメリカの原住民を「奴隷状態に転化させること」を禁じた。彼らは、その代わり、キリスト教徒にされるべきだとした。

1600年

フッガー家の銅貨が奴隷売買の支払い手段となり、フッガー家の財政状態を向上させた。ヴェルザー家は南アメリカに植民地を創設し原住民を奴隷化した。

1682年

ブランデンブルク・アフリカ会社が、ブランデンブルクの国旗のもとで奴隷貿易にのり出す。この事業は1711年に、腐敗、放漫経営、強大な競合相手のゆえに失敗に終わる。

1685年

フランス国王ルイ14世は、奴隷との関わりを定めた「黒人法(Code Noir)」を発布(1848年まで有効だった)。この法は奴隷をフランスの臣民と定めたが、武器の携行は禁じ、集会や法廷への立ち入りも認めなかった。それでも、同法は、奴隷を鞭打ったり不法に殺害する所有者に対する罰則を盛り込んでいた。

1695年

ブラジルのパルマレスでは逃亡奴隷が土地を開拓し、約2万人が暮らしていた。彼らは、数十年生存していたが、制圧・殺害された。

1700年代

1780年頃

奴隷売買に対する抗議活動が起こる。ドイツ語圏では奴隷所有は法的に規制されていなかった - たいていは見て見ぬふりという扱いだったが、貴族や上流市民の家庭では日常的に行われていた。ただし、奴隷所有と呼ばれなかっただけである。

(「人間は自由に生まれたが、いたる所で鎖につながれている」(ジャン・ジャック・ルソー『社会契約論』1762)

18・19世紀

ドイツ人の商人や企業家も大西洋の向こう側の奴隷システムで利益を上げ、それが労働市場となって職人や専門家にも利益をもたらした。シュレジアの職人は、プランテーションの奴隷たちが着る衣服の原料であるリンネルを輸出した。

(1823年アンティグアの砂糖プランテーションで働く奴隷たち

)

)1783年

奴隷船ゾング号で起きた出来事をめぐる訴訟と、溺死した奴隷に対する保険金の賠償は、奴隷廃止運動の先駆けとなった。

1788年

イギリスは、最初の「奴隷貿易法」で、奴隷の輸送に規制をかけた。奴隷船の船内での奴隷の数は1トン当たり1.67人に制限された。この措置により輸送中の死者数は減少した。

1789年

オラウダ・イクイアーノが自伝『オラウダ・イクイアーノあるいはアフリカ人グスタファス・ヴァッソー自身が書く彼の生涯の興味深い物語』を出版し奴隷船での移送の驚愕の事実を描く。

(ある船の船倉における奴隷たち 1800年頃

)

)サント・ドミンゴで奴隷の反乱が勃発。植民地はフランスから決別し、1804年、独立した国家になる。それがハイチである。

(ドミニカにおける原住民の自由人 1758年頃

)

)1792年

デンマークが奴隷売買を禁止する最初の国家となる。禁止法案の発議をしたのは、ドイツ系デンマーク人の政治家であり商人であり奴隷所有者でもあったハインリッヒ・エルンスト・フォン・シメルマン。この禁止法は、遅延行為に遭ったため、1803年になったようやく発効した。

1800年代

19世紀初頭

ドイツ諸州では農奴制の廃止は徐々にしか進まなかった。プロイセンで奴隷制が法的に禁止されたのは1857年になってからのである。

1807年

大英帝国は二番目の「奴隷貿易法」で奴隷売買を禁止したが、東インド会社に対しては例外が認められた。1833年に続く「奴隷廃止法」では、インドとセイロンをあらゆるイギリスの所有地での奴隷所有は、1834年8月1日までに廃止されなければならないと明記した。

1837年

ブレーメン政府は、奴隷売買を法的に罰則に処するものと定めた。それにもかかわらず、ブレーメンの商人は後になっても奴隷の商売に関わっていた。

1838年

北米カトリックのイエスズ会士は、自分たちが設立したジョージタウン大学を経営危機から守るために、奴隷を売却することにした。272人を売却して得た収益は115000ドルだった。

1839年

グレゴリウス16世は、教皇として初めて、明確かつ一般論という形で、いかなる奴隷制にも反対する声明を発した。

(「疑いもなく奴隷制は、これまでの人類に降りかかて来たあらゆる悪の中でも最大のものである」。アレクサンダー・フンボルト:1889年に発表された『キューバ島の政治的状態についての試論』)

1850年

リオ・デ・ジャネイロは世界で最大の奴隷貿易港である。その街には約20万人が暮らしていたが、その40パーセントは奴隷であった。

1857年

奴隷状態はプロイセンの領土内で法的に廃止された。

1861年から1865年まで

合衆国では、奴隷制の問題をめぐって、北部諸州と南部諸州が市民戦争に突入。戦争の終わりとともに奴隷制が廃止された。

(ヴァージニアにおける解放奴隷の集団 1865年頃

)

)1884/85年

コンゴ会議でヨーロッパの大国がアフリカの広大な領土を植民地として分割した。彼らの言い分は、アフリカの内部にある奴隷制を終わらせ、アフリカ人をキリスト教徒に改宗させたいからというものだった。

1900年代

1901年から1904年まで

ドイツの植民地に対する政令として、奴隷を担保にすることが禁じられ、奴隷の新生児は自由人とするよう定められた。

1926年と1930年

国際連盟は、奴隷制及び奴隷売買を終わらせる「奴隷-協定」を締結。1930年には、国際労働機関(ILO)が、署名国に強制労働を終わらせるように義務づける「条約29」を締結。

(オランダ領ギアナでフレームに吊るされる奴隷

)

)1939年から1945年まで

第二次世界大戦ではとくにドイツと日本が大々的に強制労働を利用した。

1950

ヨーロッパ人権条約が、条項4で、奴隷制と強制労働の全般的禁止を明記。

1974年

国連人権委員会は強制売春を一種の奴隷労働として認定。

1992年

ヨハネ・パウロ二世は、アフリカ訪問の途上で、キリスト教徒のアフリカおよびアフリカ人に対するこれまでの関り方は「恥ずべきもの」だったと告白したが、教会の役割のことで謝罪することはなかった。

今日

2021年

イエスズ会は、奴隷の子孫と一億ドルで示談すると申し出た - 子孫たちの要求額は10億ドルだったのだが。2022年の8月までに教団が集めたのは総額の三分の一にすぎない。

今日

人権機関「ウォーク・フリー(Walk Free)」の「グローバル奴隷労働インデクス(Global Slavery Index)」は、2018年の最新の調査において、奴隷労働を強いられている人は世界全体で4030万人にのぼると試算している。そのうちの71%が女性で、2490万人が強制労働を強いられている。

」(おわり)

2022-10-29 13:53

コメント(0)

この戦争は宗教戦争である

シモーヌ・ヴェーユの最晩年の試論の一つ「この戦争は宗教戦争である」を今読み返している(翻訳は『シモーヌ・ヴェイユ選集3』に収められている)。「この戦争」とは第二次世界大戦のこと。それを、ドイツを支配した偶像崇拝に対する戦いと見立てて、「宗教戦争」としたところに独自の着想がある。もちろん、興味深いのはそれに尽きるわけではないのだが、一応、あらましを表面的になぞってみることにしよう。

テーマは全世界を包んでいる「善と悪の対立」にある。それは息ができないくらいの「耐え難い重荷」である。ヴェーユは、この重荷から解放される三つの方法を紹介する。

1) 第一は、善悪の対立という現実を否定すること。善も悪も等価値と考え、すべての価値観に対して距離を取ろうとする第一次世界大戦後のヨーロッパの知的態度を、ヴェーユは考えているようだ。おそらくそこには、善悪に対する関心の喪失といったニヒリズムの現象や、民主主義的寛容に対する楽観論(ワイマール憲法下のドイツを特徴づける楽観論)などが考えれているのだろう。善も悪も等価だが、それらの対立は、まるで予定調和によって規定されるかのように、一定の結果に帰着し、決してカタストロフには至らないだろうという根拠のない信念、というか無邪気な妄想というか。そして、それがどれほどの破滅的な結果を生み出したかは言うまでもない。

2 第二は、偶像崇拝。ここでいう「偶像」とは、抽象的に言えば、善悪の対立を排除するような領域のことであり、具体的に言えば、それにすがればもう善悪のことを考えずに済むような国家や教会といった権威的制度である。そこに所属すれば、もう自動的に「善」という属性が自分に与えられるので、それに対立するすべてのものには「悪」というレッテルを投げつけることができる。ヴェーユは、ナチの親衛隊の青年のことを念頭に置いているようだが、彼らの輝かしい祖先はローマ帝国であり、シオンの丘に常に希望を託していたイスラエルの民でもある。政治的常識として、ローマとイスラエルは全く違うものとして扱われているが(一方は無神論的な皇帝崇拝、もう一方は一神教の原型)、ヴェーユにとって両者は「偶像崇拝」のヴァリエーションにすぎないようだ。異端審問に走ったカトリックも、そのカトリックと対立したプロテスタントも、偶像をどこかに秘めている(ドイツのプロテスタンティズムは、国家という後ろ盾がなければ成り立たない)。「ロシアも別の偶像崇拝によって生きている」。ここを読むと、何かウクライナ信仰を命ずるプーチンのことを思わざるを得ない。「日本を鼓舞する偶像崇拝」は他のいかなる国のそれよりも激越である。そう、だから、時折言われるように日本人は無宗教だというような言いぐさを私は信じない。現在そう見えるのは、ただその崇拝のメンタリティが休眠中であるだけだろう。

(すでに、『重力と恩寵』として後にまとめられる断章の中に、次のような洞察が書き込まれていた。「ヤハウェ、中世の教会、ヒトラー、これらは地上的な神々である」(15 悪))。

3 第三は神秘主義である。それは「善と悪が対立する領域のかなたに通じる道」である。一見、それは第一の方法に似ているように見えるかもしれないが、第一の方法は、無関心から、あるいは善意から、善悪を問題にしない。それに対し、神秘的な考え方は、善悪のかなたに行くが、善悪から離れるわけではなく、その膳の原型となるような絶対的善を目指そうとする。この「善」こそ、地上的なものに対する信仰としての「偶像崇拝」に対抗できる道だと、ヴェーユは考えている。そしてその道に入るには「霊的清貧」によらなければならないとされるが、残念ながらヴェーユの考察はそれ以上先には進まなかった。もう彼女には時間が残されていなかったのである。

「この戦争は宗教戦争である」。「この戦争」は、すでに遠い昔に終わった、と人は言うだろう。だが、「われわれがただ単にアメリカの金銭と工場の力で解放されるなら」、事態は何も変わらないとヴェーユは書いている。そしてその通りに事態は推移した。アメリカの富と物質力がヨーロッパを偶像崇拝から解放したのだが、それは真の解放ではなかった。偶像崇拝に根底から対峙できるような方途を見出さなければ、また出現するであろう偶像崇拝に対してヨーロッパは無力なままにとどまるのだし、そして事実はその通りだということは最近のロシアの侵攻がうんざりする形で証明している。いずれは中国や朝鮮が後に続くかもしれない。それは特定の危険な国の存在を消せば済むという話ではない。最近のアメリカの分裂状況は、何か新たな南北戦争の予感を感じさせるのだが、火種は至る所にある。いたるところで偶像が製造されている。だから、「この戦争」はまだ終わってはいない、と言う以外にないのだ。

さて、ヴェーユの洞察を、なんとか自分なりに引き受けて、続けられないだろうか? 最近になってそんなことを考えているのである。

テーマは全世界を包んでいる「善と悪の対立」にある。それは息ができないくらいの「耐え難い重荷」である。ヴェーユは、この重荷から解放される三つの方法を紹介する。

1) 第一は、善悪の対立という現実を否定すること。善も悪も等価値と考え、すべての価値観に対して距離を取ろうとする第一次世界大戦後のヨーロッパの知的態度を、ヴェーユは考えているようだ。おそらくそこには、善悪に対する関心の喪失といったニヒリズムの現象や、民主主義的寛容に対する楽観論(ワイマール憲法下のドイツを特徴づける楽観論)などが考えれているのだろう。善も悪も等価だが、それらの対立は、まるで予定調和によって規定されるかのように、一定の結果に帰着し、決してカタストロフには至らないだろうという根拠のない信念、というか無邪気な妄想というか。そして、それがどれほどの破滅的な結果を生み出したかは言うまでもない。

2 第二は、偶像崇拝。ここでいう「偶像」とは、抽象的に言えば、善悪の対立を排除するような領域のことであり、具体的に言えば、それにすがればもう善悪のことを考えずに済むような国家や教会といった権威的制度である。そこに所属すれば、もう自動的に「善」という属性が自分に与えられるので、それに対立するすべてのものには「悪」というレッテルを投げつけることができる。ヴェーユは、ナチの親衛隊の青年のことを念頭に置いているようだが、彼らの輝かしい祖先はローマ帝国であり、シオンの丘に常に希望を託していたイスラエルの民でもある。政治的常識として、ローマとイスラエルは全く違うものとして扱われているが(一方は無神論的な皇帝崇拝、もう一方は一神教の原型)、ヴェーユにとって両者は「偶像崇拝」のヴァリエーションにすぎないようだ。異端審問に走ったカトリックも、そのカトリックと対立したプロテスタントも、偶像をどこかに秘めている(ドイツのプロテスタンティズムは、国家という後ろ盾がなければ成り立たない)。「ロシアも別の偶像崇拝によって生きている」。ここを読むと、何かウクライナ信仰を命ずるプーチンのことを思わざるを得ない。「日本を鼓舞する偶像崇拝」は他のいかなる国のそれよりも激越である。そう、だから、時折言われるように日本人は無宗教だというような言いぐさを私は信じない。現在そう見えるのは、ただその崇拝のメンタリティが休眠中であるだけだろう。

(すでに、『重力と恩寵』として後にまとめられる断章の中に、次のような洞察が書き込まれていた。「ヤハウェ、中世の教会、ヒトラー、これらは地上的な神々である」(15 悪))。

3 第三は神秘主義である。それは「善と悪が対立する領域のかなたに通じる道」である。一見、それは第一の方法に似ているように見えるかもしれないが、第一の方法は、無関心から、あるいは善意から、善悪を問題にしない。それに対し、神秘的な考え方は、善悪のかなたに行くが、善悪から離れるわけではなく、その膳の原型となるような絶対的善を目指そうとする。この「善」こそ、地上的なものに対する信仰としての「偶像崇拝」に対抗できる道だと、ヴェーユは考えている。そしてその道に入るには「霊的清貧」によらなければならないとされるが、残念ながらヴェーユの考察はそれ以上先には進まなかった。もう彼女には時間が残されていなかったのである。

「この戦争は宗教戦争である」。「この戦争」は、すでに遠い昔に終わった、と人は言うだろう。だが、「われわれがただ単にアメリカの金銭と工場の力で解放されるなら」、事態は何も変わらないとヴェーユは書いている。そしてその通りに事態は推移した。アメリカの富と物質力がヨーロッパを偶像崇拝から解放したのだが、それは真の解放ではなかった。偶像崇拝に根底から対峙できるような方途を見出さなければ、また出現するであろう偶像崇拝に対してヨーロッパは無力なままにとどまるのだし、そして事実はその通りだということは最近のロシアの侵攻がうんざりする形で証明している。いずれは中国や朝鮮が後に続くかもしれない。それは特定の危険な国の存在を消せば済むという話ではない。最近のアメリカの分裂状況は、何か新たな南北戦争の予感を感じさせるのだが、火種は至る所にある。いたるところで偶像が製造されている。だから、「この戦争」はまだ終わってはいない、と言う以外にないのだ。

さて、ヴェーユの洞察を、なんとか自分なりに引き受けて、続けられないだろうか? 最近になってそんなことを考えているのである。

2022-06-07 20:22

コメント(0)

ローマ:恐怖の社会 (つづき)

Welbornの読み方によれば、パウロが抗ったのは、ローマの恐怖に満ちた全体主義的な支配体制だったが、それを読みながら、古い記憶がよみがえってきた。たしか、シモーヌ・ヴェーユがローマ帝国に対して似たような読み方をしていなかっただろうかと。ただし、断片的にしか読んだことがないので、あいまいでイメージ的な類似性の指摘しかできないのだが、とりあえず念頭に浮かぶことを書いてみよう。ヴェーユは、ナチが支配する現状に直面して、その全体主義的な支配体制のあり方の先駆をローマ帝国に求めた。その点についてきちんと考えるためには、「ヒトラー主義の起源にかんする若干の考察」や「この戦争は宗教戦争である」といった試論や『根をもつこと』を読む必要があるだろうが、今はその余裕はない。今の私に言えるのは、ヒトラーに対抗してその歴史的起源をローマに求め、ナチの全体主義にラディカルに対峙したヴェーユの姿勢と、ローマの支配領域をめぐりながらそのイデオロギーの全面的な転倒を説いて回ったパウロの姿勢はパラレルに扱えるのではないか、ということである。

ただし、ヴェーユの読み方は歴史的考察という形をとるので、直接的なパラレリズムは成り立っていないということは言うまでもないが、逆に、ナチと ローマの類似性というパースペクティヴを通してみるからこそ、ヴェーユの歴史の考察は、他には見られない興味深い論点を提供してくれる。ローマは、自らにとって「他なるもの」を一切許容しなかった。地中海一帯にあった雑多な文化的多様性は消滅し、ヘレニズム的教養も受け継がれることもなく直に消滅してしまった。ローマの支配政策に関してよくその「寛容さ」が喧伝されるが、その「寛容さ」とは、結局、ローマ的基準に抵触しないものを許容する「寛容さ」であって、少しでも抵触するものには容赦がなかった。ドルイデス教は、その「野蛮な習慣」のゆえに根絶させられたというが、どういう「野蛮」が問題なのかは不明だが、おそらくローマに内在する野蛮さに比べればかわいいものだっただろう。理由がどうであれ、他民族の宗教を「根絶」させる野蛮さに勝る野蛮さはそうそうないだろう。今日の中国は、習近平の肖像画を飾る教会には存続を認めてやるという「寛容」さをもってキリスト教に対して臨んでいるようだが、いってみれば、ローマの「寛容」も同じようなものだっただろう。その「寛容」の裏側にあるのは、ローマ皇帝に跪拝しない勢力に対しては容赦しないという不寛容があった。

このような風土においては文化的な活動が花開くことはない。ルネサンスの文芸復興に至るまでギリシア的な文化が顧みられなかったのは、結局、ローマ的な一元的偏狭さがいかに深く根づいていたかを示唆するものであろう。国教化されたキリスト教は、その一元的偏狭さを推進するように機能した。ローマの不寛容を受け継いだキリスト教が、異端排除に至るのは当然のことであった。

この記事を書くために、少しだけ「ヒトラー主義の起源にかんする若干の考察」を拾い読みをしたのだが、いくつか興味深い洞察を拾ってみよう。

「(若干の詩以外の)芸術、哲学、科学にかんするかぎり、古代文明はギリシアとともに消滅した」(『シモーヌ・ヴェーユ著作集2』42ページ)。

「他なるもの」に対する全面的無理解。古代の終焉により、世界は、過去の記憶を全く持たぬままに、全く不毛な形で放置されたようだ。

「ローマの政治の第一原理は…威信を最高度に保つことであった。…彼らはその町(=カルタゴ)が自由であることを許すわけにはいかなかったのだ」(同43ページ)。

自分に従わぬ小さな勢力がいようが、大帝国にとっては脅威にはならないはずだったが、ロ-マ人の無意味な「威信」がそれを許さなかった。異質なものが存在することすら許さぬプライドの高さ。もちろん、ヴェーユは、ナチの民族意識の傲慢さの先駆をそこに見ているわけである。私は、ナチの民族意識は、ドイツ・プロテスタンティズムの文化的傲慢さがあったからこそ可能だったのではないかというぼんやりした見通しをもって、それを肉づけしたいと考えている。ドイツ・プロテスタンティズムこそ、キリスト教の遅れて現実化した精髄であるという歴史観。したがって、ドイツ民族こそ歴史の先端に立つという歴史観。こういう「威信」が、政治的プログラムに組み込まれて現実化するとき、いかに破滅的な結果を生み出すか。おそらく「威信」とは罪のないものどころか、これほど有害なものはないと言うべきかもしれない。

「ローマにおける精神生活とは、権力への意志を表現すること以外ではなかった」(同48ページ)。

ローマ人は、表面を取り繕うことにばかり気を遣っていた。彼らにとって肝心なのは「宣伝」だけであって、「国家の権勢に奉仕することにはなりえない、さまざまの形の精神的創造はローマに存在しなかった」。

「ヒトラーのやり口のうちで、我々を憤らせ驚愕させるものは、すべてローマとの共通項になっている」(同52ページ)。

無慈悲で迅速な攻撃に関連してそう言われているのだが、それ以外にも、高度に中央集権化された体制、その中で無力化していく個々人(「グラックス兄弟の死後、カトーをのぞいて、ローマには気骨のある、誇りある人物はいなくなっていた」(同60ページ)、下の人間にはどれほどでも冷酷になれる兵士たち、ますます恐怖の度合いを増す軍隊…。ここら辺を読むと、自然に、ドイツの官僚的組織とその中でのうのうと暮らす「末人たち」の姿、官僚制の末端にいて絶滅計画に加担するアイヒマンのような凡庸な役人のことなどが思い出される。

「ローマ人は、国家への信仰をのぞけば、そもそも宗教などもってはいなかった」(同65ページ)。

ローマの神々はいわばお飾りであって、皇帝以外の崇拝の対象は存在しなかった。もちろんナチも同様。そこから、ヴェーユは、「この戦争は宗教戦争である」などにおいて、ナチ的「偶像崇拝」に対極に立つものとして、真の信仰のあり方を模索することになる。その対置すべき信仰は、当然ながら、偶像崇拝の要素を一切含まない、「非人格的なもの」に対する信仰にならなければならないのであるが。

「強制収容所が人間性の価値を消滅させるのに効果的な手段であるのは、あの剣闘士のゲームや奴隷に課された責苦の場合と全く同じである」(同68ページ)。

今日「剣闘士」は、長らく喧伝されてきたほど、悪しき習慣ではなかったという趣旨の紹介の仕方をしばしば見かける。NHKの特集番組でもそういうふうに紹介されていたと記憶しているが、やはり、「剣闘士」に関しては、あまり肯定的に扱うべきではないのではないかと思う。剣闘士の試合は、貴族が名を売るための機会であったから、剣闘士は、その限りで大事にされたという側面はあるが、結局は、貴族の道具であるにすぎない。その道具たちが戦ったり、場合によっては獣と格闘する様を見て興奮し憂さを晴らす社会というのは、全体としてやはり一抹の狂気をどこかに漂わせているというように見なければならない。それは、ナチのドイツで、強制収容所で具体的にどのようなことが行われているかをまったく知らないかのように見せかけながら、そして、いつの間にかいなくなったユダヤ人や政治犯たちが始めからいなかったかのように見せかけながら、平穏無事に過ぎていく社会の空気の中に、一抹の狂気の気配がつねに漂っていたのと同じ構造である。

おそらく、そのような観点から、パウロやドイツ・プロテスタンティズムやヴェーユを読んでいくべきなのだろうと思っている。

ただし、ヴェーユの読み方は歴史的考察という形をとるので、直接的なパラレリズムは成り立っていないということは言うまでもないが、逆に、ナチと ローマの類似性というパースペクティヴを通してみるからこそ、ヴェーユの歴史の考察は、他には見られない興味深い論点を提供してくれる。ローマは、自らにとって「他なるもの」を一切許容しなかった。地中海一帯にあった雑多な文化的多様性は消滅し、ヘレニズム的教養も受け継がれることもなく直に消滅してしまった。ローマの支配政策に関してよくその「寛容さ」が喧伝されるが、その「寛容さ」とは、結局、ローマ的基準に抵触しないものを許容する「寛容さ」であって、少しでも抵触するものには容赦がなかった。ドルイデス教は、その「野蛮な習慣」のゆえに根絶させられたというが、どういう「野蛮」が問題なのかは不明だが、おそらくローマに内在する野蛮さに比べればかわいいものだっただろう。理由がどうであれ、他民族の宗教を「根絶」させる野蛮さに勝る野蛮さはそうそうないだろう。今日の中国は、習近平の肖像画を飾る教会には存続を認めてやるという「寛容」さをもってキリスト教に対して臨んでいるようだが、いってみれば、ローマの「寛容」も同じようなものだっただろう。その「寛容」の裏側にあるのは、ローマ皇帝に跪拝しない勢力に対しては容赦しないという不寛容があった。

このような風土においては文化的な活動が花開くことはない。ルネサンスの文芸復興に至るまでギリシア的な文化が顧みられなかったのは、結局、ローマ的な一元的偏狭さがいかに深く根づいていたかを示唆するものであろう。国教化されたキリスト教は、その一元的偏狭さを推進するように機能した。ローマの不寛容を受け継いだキリスト教が、異端排除に至るのは当然のことであった。

この記事を書くために、少しだけ「ヒトラー主義の起源にかんする若干の考察」を拾い読みをしたのだが、いくつか興味深い洞察を拾ってみよう。

「(若干の詩以外の)芸術、哲学、科学にかんするかぎり、古代文明はギリシアとともに消滅した」(『シモーヌ・ヴェーユ著作集2』42ページ)。

「他なるもの」に対する全面的無理解。古代の終焉により、世界は、過去の記憶を全く持たぬままに、全く不毛な形で放置されたようだ。

「ローマの政治の第一原理は…威信を最高度に保つことであった。…彼らはその町(=カルタゴ)が自由であることを許すわけにはいかなかったのだ」(同43ページ)。

自分に従わぬ小さな勢力がいようが、大帝国にとっては脅威にはならないはずだったが、ロ-マ人の無意味な「威信」がそれを許さなかった。異質なものが存在することすら許さぬプライドの高さ。もちろん、ヴェーユは、ナチの民族意識の傲慢さの先駆をそこに見ているわけである。私は、ナチの民族意識は、ドイツ・プロテスタンティズムの文化的傲慢さがあったからこそ可能だったのではないかというぼんやりした見通しをもって、それを肉づけしたいと考えている。ドイツ・プロテスタンティズムこそ、キリスト教の遅れて現実化した精髄であるという歴史観。したがって、ドイツ民族こそ歴史の先端に立つという歴史観。こういう「威信」が、政治的プログラムに組み込まれて現実化するとき、いかに破滅的な結果を生み出すか。おそらく「威信」とは罪のないものどころか、これほど有害なものはないと言うべきかもしれない。

「ローマにおける精神生活とは、権力への意志を表現すること以外ではなかった」(同48ページ)。

ローマ人は、表面を取り繕うことにばかり気を遣っていた。彼らにとって肝心なのは「宣伝」だけであって、「国家の権勢に奉仕することにはなりえない、さまざまの形の精神的創造はローマに存在しなかった」。

「ヒトラーのやり口のうちで、我々を憤らせ驚愕させるものは、すべてローマとの共通項になっている」(同52ページ)。

無慈悲で迅速な攻撃に関連してそう言われているのだが、それ以外にも、高度に中央集権化された体制、その中で無力化していく個々人(「グラックス兄弟の死後、カトーをのぞいて、ローマには気骨のある、誇りある人物はいなくなっていた」(同60ページ)、下の人間にはどれほどでも冷酷になれる兵士たち、ますます恐怖の度合いを増す軍隊…。ここら辺を読むと、自然に、ドイツの官僚的組織とその中でのうのうと暮らす「末人たち」の姿、官僚制の末端にいて絶滅計画に加担するアイヒマンのような凡庸な役人のことなどが思い出される。

「ローマ人は、国家への信仰をのぞけば、そもそも宗教などもってはいなかった」(同65ページ)。

ローマの神々はいわばお飾りであって、皇帝以外の崇拝の対象は存在しなかった。もちろんナチも同様。そこから、ヴェーユは、「この戦争は宗教戦争である」などにおいて、ナチ的「偶像崇拝」に対極に立つものとして、真の信仰のあり方を模索することになる。その対置すべき信仰は、当然ながら、偶像崇拝の要素を一切含まない、「非人格的なもの」に対する信仰にならなければならないのであるが。

「強制収容所が人間性の価値を消滅させるのに効果的な手段であるのは、あの剣闘士のゲームや奴隷に課された責苦の場合と全く同じである」(同68ページ)。

今日「剣闘士」は、長らく喧伝されてきたほど、悪しき習慣ではなかったという趣旨の紹介の仕方をしばしば見かける。NHKの特集番組でもそういうふうに紹介されていたと記憶しているが、やはり、「剣闘士」に関しては、あまり肯定的に扱うべきではないのではないかと思う。剣闘士の試合は、貴族が名を売るための機会であったから、剣闘士は、その限りで大事にされたという側面はあるが、結局は、貴族の道具であるにすぎない。その道具たちが戦ったり、場合によっては獣と格闘する様を見て興奮し憂さを晴らす社会というのは、全体としてやはり一抹の狂気をどこかに漂わせているというように見なければならない。それは、ナチのドイツで、強制収容所で具体的にどのようなことが行われているかをまったく知らないかのように見せかけながら、そして、いつの間にかいなくなったユダヤ人や政治犯たちが始めからいなかったかのように見せかけながら、平穏無事に過ぎていく社会の空気の中に、一抹の狂気の気配がつねに漂っていたのと同じ構造である。

おそらく、そのような観点から、パウロやドイツ・プロテスタンティズムやヴェーユを読んでいくべきなのだろうと思っている。

2022-05-25 01:33

コメント(0)

デキマティオ(前回の補足)

前回の記事( ローマ:恐怖の社会)の補足をしたい。

古代のローマがいかに恐怖に満ちた体制だったかを示す格好の例が見つかったので報告したい気持ちにかられた。「デキマティオ」と呼ばれる恐るべき制度である。

ローマが地中海世界の覇者になったのは、カルタゴとの二度目の戦争につづく二世紀問、紀元前二世紀から一世紀にかけての期間だった。ローマは地中海世界の全域を征服し、征服した領土とその住民をローマの国家組織に組み入れた。その住民の数は当時の世界人口のおそらく五分の一ないし六分の一にのぼると考えられている。これほどの規模にわたって支配権を拡大しえた国家は、それ以前それ以後もなかった。

このような空前絶後の成果は、まれにみる徹底した規律なくしてはありえなかったが、それがいかに非情な掟によって支えられていたかは、籤で十人につき一人の兵士を処刑する「デキマティオ」によって最も判然とする。

いかなる部隊であれ、もしある部隊が命令に従わなかったとか戦闘において臆病だったと判断されたならば、兵士十人につき一人が籤で選び出され、つい先程まで戦友だった者たちによって棍棒で殴り殺された(ポリュピオス『歴史Histories』六・三八)。デキマティオは、たんに新兵たちに絶対服従を強いる目的で語られる恐ろしい話にすぎないというようなものではなかった。デキマティオは実際に行われたのであって、しかも特に取り立てて言及される必要もないほど頻繁に執行されたのである(たとえば、デイオン四一・三五および四八・四二)。ローマ兵たちはいわゆる公共の福祉のために互いに殺し合った。だから、彼らが脱走兵を情け容赦なく処刑したとか、時には戦争捕虜が無理やり剣闘士試合で戦わせられたり、大衆娯楽のために猛獣の前に投げ込まれたりしたというようなことは、別段驚くに当たらないわけである」(K.ホプキンス:『古代ローマ人と死』p.13~4)。

つまり、ローマは、外部の人間にその残忍な暴力を行使する以前に、自分の内部の人間に対しても容赦なく殺害するという文化を内包していた。こうした力の支配に対していかなる者も例外扱いされることはないのであって、皇帝でさえも、いったん信望が地に堕ちるや悲惨な末路を避けることは難しかった。ヴィテリウスがいい例であって、彼は、兵士たちになぶりものにされて死んでいった。ローマ市民の内部ですらそうなのであるから、ローマ市民にとっての「他者」、奴隷や他国民に対する暴力性の行使は、日常茶飯のことだっただろうし、そもそも殺人が、特に良心に反する事柄とは見なされていなかったのだろう。

だから、ローマの支配が及んだ土地で、その文化とは相いれないものがすべて根絶やしにされたことは驚くに当たらない(いわゆる、ぺんぺん草も生えないという状態)。知識人の間でギリシア文化(ヘレニズム)が栄えたのも一時のこと、直に顧みられなくなった。後にルネサンスの文芸復興の機運の中でギリシア的なものが見直されるが、そのことは、ローマの文化の中で、非ローマ的なものがいかに徹底的に破壊され忘却されていたかを示唆するものである。ローマによる単一化、多様性の排除、他文化の英知に対する敵視、こうした恐ろしさを根底に秘めた傲慢と単細胞の共存する文化がそれ以降の世界の歴史を支配することになる。

古代のローマがいかに恐怖に満ちた体制だったかを示す格好の例が見つかったので報告したい気持ちにかられた。「デキマティオ」と呼ばれる恐るべき制度である。

ローマが地中海世界の覇者になったのは、カルタゴとの二度目の戦争につづく二世紀問、紀元前二世紀から一世紀にかけての期間だった。ローマは地中海世界の全域を征服し、征服した領土とその住民をローマの国家組織に組み入れた。その住民の数は当時の世界人口のおそらく五分の一ないし六分の一にのぼると考えられている。これほどの規模にわたって支配権を拡大しえた国家は、それ以前それ以後もなかった。

このような空前絶後の成果は、まれにみる徹底した規律なくしてはありえなかったが、それがいかに非情な掟によって支えられていたかは、籤で十人につき一人の兵士を処刑する「デキマティオ」によって最も判然とする。

いかなる部隊であれ、もしある部隊が命令に従わなかったとか戦闘において臆病だったと判断されたならば、兵士十人につき一人が籤で選び出され、つい先程まで戦友だった者たちによって棍棒で殴り殺された(ポリュピオス『歴史Histories』六・三八)。デキマティオは、たんに新兵たちに絶対服従を強いる目的で語られる恐ろしい話にすぎないというようなものではなかった。デキマティオは実際に行われたのであって、しかも特に取り立てて言及される必要もないほど頻繁に執行されたのである(たとえば、デイオン四一・三五および四八・四二)。ローマ兵たちはいわゆる公共の福祉のために互いに殺し合った。だから、彼らが脱走兵を情け容赦なく処刑したとか、時には戦争捕虜が無理やり剣闘士試合で戦わせられたり、大衆娯楽のために猛獣の前に投げ込まれたりしたというようなことは、別段驚くに当たらないわけである」(K.ホプキンス:『古代ローマ人と死』p.13~4)。

つまり、ローマは、外部の人間にその残忍な暴力を行使する以前に、自分の内部の人間に対しても容赦なく殺害するという文化を内包していた。こうした力の支配に対していかなる者も例外扱いされることはないのであって、皇帝でさえも、いったん信望が地に堕ちるや悲惨な末路を避けることは難しかった。ヴィテリウスがいい例であって、彼は、兵士たちになぶりものにされて死んでいった。ローマ市民の内部ですらそうなのであるから、ローマ市民にとっての「他者」、奴隷や他国民に対する暴力性の行使は、日常茶飯のことだっただろうし、そもそも殺人が、特に良心に反する事柄とは見なされていなかったのだろう。

だから、ローマの支配が及んだ土地で、その文化とは相いれないものがすべて根絶やしにされたことは驚くに当たらない(いわゆる、ぺんぺん草も生えないという状態)。知識人の間でギリシア文化(ヘレニズム)が栄えたのも一時のこと、直に顧みられなくなった。後にルネサンスの文芸復興の機運の中でギリシア的なものが見直されるが、そのことは、ローマの文化の中で、非ローマ的なものがいかに徹底的に破壊され忘却されていたかを示唆するものである。ローマによる単一化、多様性の排除、他文化の英知に対する敵視、こうした恐ろしさを根底に秘めた傲慢と単細胞の共存する文化がそれ以降の世界の歴史を支配することになる。

2022-05-06 01:42

コメント(0)

ローマ:恐怖の社会

ようやく最近になって、目の具合が少しはまともになってきたので、ぼちぼち読書のまねごとをしているのだが、何となく焦点が合わず(目の焦点ではなく、関心の焦点が定まらず、ということだが)、散漫な読書になりがちだった。しかし、徐々に色々なことが、収斂しつつあるのを感じる。特にきっかけを与えてくれたのは、Welbornという学者が書いたパウロについての小品だった。だから、前回の記事で「パウロの足どり」をしばらくたどってみたいと書いたが、それに先立って書きたいことができたので、テーマを変更することにしたい。

Welbornが書いていることは、ある意味で、ありふれたことである。つまり、ローマの社会がいかに残酷な社会だったか、ということである。たとえば、剣闘士(グラディエーター)が命を懸けて戦うさまをローマの市民が固唾をのんで注視する。それは、ある意味で、今日格闘技の試合を多くの人が好んで観る状況と大差がないように見える。しかし、その比較は成り立たない(かもしれない)。剣闘士の試合では、実際に人が死ぬからである。しかもその殺人には大義名分はなく娯楽の一環にすぎなかった。貴族が多額の費用を出して、このような見世物の機会を提供したのは、民衆の人気を得たいがためだったようだ。民衆は、暇つぶしのために、円形競技場に出向き、奴隷の剣闘士が死ぬ様を見物して、充実した時間を過ごせたというな気分になったのだろう。

これは「パンとサーカス」として世界史で出てきたことである。それがローマ時代の政治家の人心掌握術だったのです、で終わる話であるようにみえる。しかし、Welbornの小品や、彼が紹介している研究者は、このことをローマ社会の全体にまで押し広げようとする。つまり、暇つぶしに殺人の見世物をローマ市民が見ることが許容される社会とは、要するに、殺人など些末なこととして扱う残忍さが社会全体にいきわたっていたことでもある。ローマの為政者がいかに残酷であったかについては、様々な記録が残っているが、同様のことは、おそらく、社会の末端に至るまで再生産されていたことだろう。いたるところで、奴隷たちは、特に大した理由がなくとも、簡単に殺されたことだろうし、生命のはく奪には至らなくとも、人間性をはく奪された生を送らざるを得なかったことだろう。

Welbornは、このようなローマ帝国内に染み付いた非人間性を背景にして、パウロの言葉を読み解こうとした。

「…あなた方がすでに眠りから覚める時が来ている。今や我々の救いは、以前われわれが信じた時よりも近づいているのだ。夜はふけた。昼間が近づいた。だから、我々は闇の行為を脱ぎ、光の武具を着ようではないか」(ローマ13章11-12)。

パウロが伝道をして回ったのはローマ帝国の領内なのだから、ここで言われている「眠り」や「夜」とは、帝国内の隅々にまでいきわたっているローマ非人間的な価値観ということなる。パウロや他の初期のキリスト教徒の活動や教義は、こうした「反帝国主義(anti-imperialism)」を背景にして理解しなければならない。それがWelbornの解釈である。こうした捉え方は、正統的な神学者からは賛同が得られないかもしれない。少なくともウド・シュネレは同意していないようだ。ただし、私には腑に落ちるものがあるのである。私にとって、キリスト教がローマ帝国内でたびたび迫害されたにもかかわらず、なぜ廃れず広範囲な支持を得たのかという疑問は、つい最近まで解けないままであった。しかし、その疑問は、こうしたローマ帝国内にいきわたった残忍さの文化や、その文化が人心に深く植えつけた恒常的恐怖や、そしてその恐怖から逃れようとするはかない希望などを考慮に入ることで、ある程度、解けるのではないか、と思えたのである。

今の文脈から少し外れるが、ストア派の哲学者が自殺を賛美したということは、知識としては知っていたが、その背景にまでさかのぼって理解しようというところにまで考えが及ぶことはなかった。しかしWelbornの指摘によると、例えば、セネカが自殺したのは、そうする以外に人間的な尊厳をもって生きることができないほどの野蛮さに取り囲まれていたからだ、となる。剣闘士が死んでいったアリーナは、実は、いたる所にあったし、それはいわゆる上流階級に属する人間にも無縁のものではなかった、ということになる。違いは、上流の人間は、他の剣闘士や獣に殺される代わりに、自分で死に方を選べるという権利が与えられていた、という点にすぎない。ローマの世界は、まさに、恐怖の世界であったと言えるかもしれない。そんな中で、その世界に背を向けて、新たな世界をともに創り上げようと呼びかける運動体が、恐怖から逃れようと思う人々の耳目をとらえたとしても不思議はないかもしれない。

しかし、私がWelbornを読んで閃いたことは、それだけではなかった。それについては次回で。

Welbornが書いていることは、ある意味で、ありふれたことである。つまり、ローマの社会がいかに残酷な社会だったか、ということである。たとえば、剣闘士(グラディエーター)が命を懸けて戦うさまをローマの市民が固唾をのんで注視する。それは、ある意味で、今日格闘技の試合を多くの人が好んで観る状況と大差がないように見える。しかし、その比較は成り立たない(かもしれない)。剣闘士の試合では、実際に人が死ぬからである。しかもその殺人には大義名分はなく娯楽の一環にすぎなかった。貴族が多額の費用を出して、このような見世物の機会を提供したのは、民衆の人気を得たいがためだったようだ。民衆は、暇つぶしのために、円形競技場に出向き、奴隷の剣闘士が死ぬ様を見物して、充実した時間を過ごせたというな気分になったのだろう。

これは「パンとサーカス」として世界史で出てきたことである。それがローマ時代の政治家の人心掌握術だったのです、で終わる話であるようにみえる。しかし、Welbornの小品や、彼が紹介している研究者は、このことをローマ社会の全体にまで押し広げようとする。つまり、暇つぶしに殺人の見世物をローマ市民が見ることが許容される社会とは、要するに、殺人など些末なこととして扱う残忍さが社会全体にいきわたっていたことでもある。ローマの為政者がいかに残酷であったかについては、様々な記録が残っているが、同様のことは、おそらく、社会の末端に至るまで再生産されていたことだろう。いたるところで、奴隷たちは、特に大した理由がなくとも、簡単に殺されたことだろうし、生命のはく奪には至らなくとも、人間性をはく奪された生を送らざるを得なかったことだろう。

Welbornは、このようなローマ帝国内に染み付いた非人間性を背景にして、パウロの言葉を読み解こうとした。

「…あなた方がすでに眠りから覚める時が来ている。今や我々の救いは、以前われわれが信じた時よりも近づいているのだ。夜はふけた。昼間が近づいた。だから、我々は闇の行為を脱ぎ、光の武具を着ようではないか」(ローマ13章11-12)。

パウロが伝道をして回ったのはローマ帝国の領内なのだから、ここで言われている「眠り」や「夜」とは、帝国内の隅々にまでいきわたっているローマ非人間的な価値観ということなる。パウロや他の初期のキリスト教徒の活動や教義は、こうした「反帝国主義(anti-imperialism)」を背景にして理解しなければならない。それがWelbornの解釈である。こうした捉え方は、正統的な神学者からは賛同が得られないかもしれない。少なくともウド・シュネレは同意していないようだ。ただし、私には腑に落ちるものがあるのである。私にとって、キリスト教がローマ帝国内でたびたび迫害されたにもかかわらず、なぜ廃れず広範囲な支持を得たのかという疑問は、つい最近まで解けないままであった。しかし、その疑問は、こうしたローマ帝国内にいきわたった残忍さの文化や、その文化が人心に深く植えつけた恒常的恐怖や、そしてその恐怖から逃れようとするはかない希望などを考慮に入ることで、ある程度、解けるのではないか、と思えたのである。

今の文脈から少し外れるが、ストア派の哲学者が自殺を賛美したということは、知識としては知っていたが、その背景にまでさかのぼって理解しようというところにまで考えが及ぶことはなかった。しかしWelbornの指摘によると、例えば、セネカが自殺したのは、そうする以外に人間的な尊厳をもって生きることができないほどの野蛮さに取り囲まれていたからだ、となる。剣闘士が死んでいったアリーナは、実は、いたる所にあったし、それはいわゆる上流階級に属する人間にも無縁のものではなかった、ということになる。違いは、上流の人間は、他の剣闘士や獣に殺される代わりに、自分で死に方を選べるという権利が与えられていた、という点にすぎない。ローマの世界は、まさに、恐怖の世界であったと言えるかもしれない。そんな中で、その世界に背を向けて、新たな世界をともに創り上げようと呼びかける運動体が、恐怖から逃れようと思う人々の耳目をとらえたとしても不思議はないかもしれない。

しかし、私がWelbornを読んで閃いたことは、それだけではなかった。それについては次回で。

2022-05-04 01:54

コメント(0)

パウロの足取りを追う その一

私にとって、パウロは、よく分からない、そして、あまり追求したいという気持ちの湧かない人物であった。しかし、事情が少し変わり、やはりパウロについて調べる必要がありそうだと思うようになった。どうしてそう思うようになったかは、やがて詳しく述べていくことにして、しばらくの間、パウロの足跡やその背景となる事情をたどっていくことにする。

パウロがバルナバと別れて独自の道を歩みだしたのは48年の終わりごろだと考えられている。「使徒行伝」は、マルコと呼ばれるヨハネをめぐる扱いが離別の原因であるかのように書いているが(15:38)、そのような個人的な問題が元で彼らが袂を分かったとは考え難い。「エルサレムの使徒と長老」が定めた規定(16:4)についての見解の相違が、パウロを独自の行動に駆り立てた主な原因だと考える研究者が多いようだ。

アンチオキアの伝道はパレスティナ、シリア、小アジアの南東部に限定されていたが、パウロは小アジアの西部やギリシアに目を向ける。そして最終的に、ローマやスペインまども伝道の計画に入れることになる(ローマ15:22-23)。つまり、パウロは当時の地中海世界の中心を視野に収めるようになった。最初の伝道はシリアの砂漠地帯や故郷のキリキアでほぼ何の成果もあげられずに終わったのだが(ガラティア1:21)、それ以降、諸国を伝道するうちに普遍的な見通しを次第に持ち、ローマ帝国全体をカバーするようなパースペクティヴで考えるようになった(「エルサレムからイリュリコンに至るまで」(ローマ15:19)、「マケドニアとアカイア」で(ローマ15:26)。彼は、ローマ世界の諸都市を「凱旋行進」で巡る将軍であるかのような気持ちだった(第二コリントス2:14)。彼は、自分が神に召された使徒であり(ローマ1:1)、キリストの代わりの使者であると理解し、全世界に向かって、比類なき福音を延べ伝えるのであった。「あなた方は神と和解しなさい」(第二コリントス5:20)。

2022-04-20 01:17

コメント(0)

3/31上野を歩く

3月最後の日、いつものように湯島から上野方面に歩いた。

上野公園は、テレビで何度も見たが、花見は禁止。去年もそうだったが、去年よりも人出が少ないように見えたのは、たまたまか?

そういえば、もう桜はピークは過ぎてましたね。ここ数日、ニュースや天気予報など見てなかったので、これからが見ごろかと思い込んでいた私がずれていたのか。しかし、例年ならば、少々、桜が散っていようが、花見客でごった返していたはずだから、やはり、みんな自粛の要請を守っているのだろう。やはり日本人は律儀だ、感心、感心・・・と言いたいところだが、それは日本人の一面を見ているだけだろう。多分、アメ横あたりに行けば、全然違う光景が見えるに違いないと思い、わざわざ行ってみると、案の定の賑わいだった。

これはまだ7時を少しすぎた頃だったから、まだおとなしかったが、誰もマスクなんてつけてない。まあ当たり前だよね、酒をマスクしながら飲んだりできるか、という魂の叫びが聞こえてきそう。まあ、その代償も大きいことは、いずれすぐ判るのだが。このイタチごっこ、いつまで続くのだろう?

上野公園は、テレビで何度も見たが、花見は禁止。去年もそうだったが、去年よりも人出が少ないように見えたのは、たまたまか?

そういえば、もう桜はピークは過ぎてましたね。ここ数日、ニュースや天気予報など見てなかったので、これからが見ごろかと思い込んでいた私がずれていたのか。しかし、例年ならば、少々、桜が散っていようが、花見客でごった返していたはずだから、やはり、みんな自粛の要請を守っているのだろう。やはり日本人は律儀だ、感心、感心・・・と言いたいところだが、それは日本人の一面を見ているだけだろう。多分、アメ横あたりに行けば、全然違う光景が見えるに違いないと思い、わざわざ行ってみると、案の定の賑わいだった。

これはまだ7時を少しすぎた頃だったから、まだおとなしかったが、誰もマスクなんてつけてない。まあ当たり前だよね、酒をマスクしながら飲んだりできるか、という魂の叫びが聞こえてきそう。まあ、その代償も大きいことは、いずれすぐ判るのだが。このイタチごっこ、いつまで続くのだろう?

2021-03-31 23:35

コメント(0)

湯島天神をまた通り過ぎる

しばらくぶりに湯島天神の境内を通る。一か月前に通ったときは、大学入試が始まったころで、わが子のことが気にならないわけでもなかったので、賽銭をあげたのだが、その功あってか、なんとか、かすって、この四月からニートになることもなく大学に通えることになった。

もっとも、正直に言うが、あのとき賽銭としてあげたのは財布にたまたまあった小銭の15円だけで、他に百円玉がいくつかあったにもかかわらず、ついケチってしまった。思い返してみると、そんなケチ臭い賽銭をあげて、むしろ罰(バチ)が当たらなかった方が不思議だと思うのみで、功徳に感謝などという殊勝な気持ちなどまったくない。今日も、境内をただ通り過ぎただけであった。

しかし、絵馬がまだいっぱいありますね。湯島天神の絵馬は、横から見ると、最初はいったい何なのか、誰も判らないにちがいない。すごい時は、これが爆発したみたいに膨れ上がっているように見えるのである。今日のボリュームは、まだ全然おとなしい方。

ちょっと歩いた先にも、まだ絵馬の棚がある。何を書こうかと思い悩んでいる人が数名いた。これからなのか? それとも結果はすでに出ていて、お礼の文言を考えていたのか?

とりあえず、受験シーズンが終わり新学期である。しかし、コロナの感染者数が一向に減らないのが気がかりではある。私は、新年度はすべて対面で授業をする予定。ズームは性に合わないので、受講希望者が想定を超えても、数を絞って対面で行う予定。しかし、非常事態が解除されず、オンラインの授業にせざるを得なくなったら、どうしよう?

もっとも、正直に言うが、あのとき賽銭としてあげたのは財布にたまたまあった小銭の15円だけで、他に百円玉がいくつかあったにもかかわらず、ついケチってしまった。思い返してみると、そんなケチ臭い賽銭をあげて、むしろ罰(バチ)が当たらなかった方が不思議だと思うのみで、功徳に感謝などという殊勝な気持ちなどまったくない。今日も、境内をただ通り過ぎただけであった。

しかし、絵馬がまだいっぱいありますね。湯島天神の絵馬は、横から見ると、最初はいったい何なのか、誰も判らないにちがいない。すごい時は、これが爆発したみたいに膨れ上がっているように見えるのである。今日のボリュームは、まだ全然おとなしい方。

ちょっと歩いた先にも、まだ絵馬の棚がある。何を書こうかと思い悩んでいる人が数名いた。これからなのか? それとも結果はすでに出ていて、お礼の文言を考えていたのか?

とりあえず、受験シーズンが終わり新学期である。しかし、コロナの感染者数が一向に減らないのが気がかりではある。私は、新年度はすべて対面で授業をする予定。ズームは性に合わないので、受講希望者が想定を超えても、数を絞って対面で行う予定。しかし、非常事態が解除されず、オンラインの授業にせざるを得なくなったら、どうしよう?

2021-03-12 22:50

コメント(0)

湯島天神 02/09

夜7時ごろ湯島天神を通る。

土曜日に通りかかったとき、多くの参拝者が列を作って待っている状態だったので、素通りしたのだが、平日の夜はさすがに誰もいなかった。

受験シーズンだから、混雑するのは当然だよね。我が家でも、6年前は中学受験で大変だった。そして今年は大学受験。もう親がどうこうすることもないので、ほとんど何もしない。だがせめて賽銭でもと、やって来たというわけ。本人の怠惰ぶりを嫌というほど見て来たので、受験の成否にはほとんど関心はないのだが。

梅が綺麗だ、なんか造花っぽい感じだが。月日は流れるが、また同じ春がめぐって来る。

土曜日に通りかかったとき、多くの参拝者が列を作って待っている状態だったので、素通りしたのだが、平日の夜はさすがに誰もいなかった。

受験シーズンだから、混雑するのは当然だよね。我が家でも、6年前は中学受験で大変だった。そして今年は大学受験。もう親がどうこうすることもないので、ほとんど何もしない。だがせめて賽銭でもと、やって来たというわけ。本人の怠惰ぶりを嫌というほど見て来たので、受験の成否にはほとんど関心はないのだが。

梅が綺麗だ、なんか造花っぽい感じだが。月日は流れるが、また同じ春がめぐって来る。

2021-02-10 00:55

コメント(0)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1447d6b0.8005080c.1447d6b1.44c466c2/?me_id=1213310&item_id=19904899&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6798%2F9784861106798.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)